Un antico, raro e superstite IPOGEO sito in contrada “SALICE”, scavato nella pietra “CROSTA” – “U JAZZ(E)” e utilizzato per il ricovero di diverse centinaia di PECORE in periodi dell’anno particolarmente critici da un punto di vista atmosferico, è stato rinvenuto nel 1979.

La estesa contrada “SALICE”, comprendente le finitime contrade “VIRO” e “SAN MICHELE DELLE VIGNE” e facente parte del nostro AGRO CERIGNOLANO, è stata, così come lo è oggi, ricca di sorprese per la presenza di insediamenti ARCHEOLOGICI portatori di testimonianze di un lontanissimo passato. Mi riferisco a TESTIMONIANZE ARCHEOLOGICHE di epoca PROTOSTORICA (1), ROMANA (2), PALEOCRISTIANA (3), MEDIEVALE; ma, non sono da sottovalutare neanche le TESTIMONIANZE risalenti all’ETA’ MODERNA.

Il titolo di questo articolo fa menzione ad un preciso “periodo storico”, quello relativo alla presenza di enormi quantità di greggi, di OVINI transumanti e di mandrie di BOVINI, inseriti nella ben nota pratica della TRANSUMANZA,alla ricerca delle “VIE ERBOSE”,fonte di una notevole ricchezza zootecnica-pastorale anche per i proprietari di MASSERIE di CAMPO che avevano in custodia pecore e buoi. Non è una novità abbinare alle PECORE i TRATTURI, i TRATTURELLI, i RICOVERI, le POSTE ORDINARIE, le POSTE FISSE, gli ERBAGGI, i RISTORI, le LOCAZIONI, le MASSERIE di CAMPO e tanto altro riferito sempre agli stessi animali. Trattiamo, dunque, della TRANSUMANZA e PASTORIZIA.

I documenti sull’ARGOMENTO della TRANSUMANZA sono numerosi e custoditi nel ricco e interessante ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA. Questi sono da CONSULTARE e, soprattutto, da STUDIARE. Una miriade di “preziosi” DOCUMENTI, cartacei e iconografici (4) del tempo che riguardano l’ampio argomento della REGIA DOGANA della MENA delle PECORE.

Ci sono le “carte” che “parlano” anche del nostro VASTO AGRO CERIGNOLANO coinvolto e travolto, nel bene e nel male, direttamente e indirettamente, dalla TRANSUMANZA, dalla PASTORIZIA e, soprattutto, dalla REGIA DOGANA DELLA MENA DELLE PECORE.

La TRANSUMANZA veniva praticata già in epoca ROMANA, NORMANNA, FEDERICIANA, ANGIOINA (5). Nell’epoca aragonese, Re Alfonso d’Aragona si “dedicò ad una profonda riforma, devolvendo a favore del fisco tutti i terreni che non fossero coltivati o destinati dai loro possessori al pascolo dei propri armenti. Poi, notata l’insufficienza delle misure adottate, ne prese altre più risolutive, riaffermando e riordinando tutte le precedenti Costituzioni; e il 1° agosto 1447 da Tivoli, egli emanò la famosa prammatica sulla Dogana Menae Pecudum Apuliae, che indirizzò a Francesco Montluber, dal 1443 preposto alla direzione dell’amministrazione dei pascoli fiscali, nominandolo doganiere a vita” (6).

Nella succitata nomenclatura era inglobato anche un sistema ben articolato ed efficiente per una sicura PROTEZIONE degli animali TRANSUMANTI e le GREGGI di PECORE dato che andavano a costituire una IMMENSA RICCHEZZA INCALCOLABILE per il re di Spagna, rappresentato dal suo VICERE’ che risiedeva a Napoli e ai quali andavano i notevoli profitti economici, rivenienti dalla “FIDA” (7), tassa che veniva pagata sul “PASSAGGIO” delle pecore, sui prodotti derivanti dalla trasformazione del latte, dalla lana e così via.

Dalle TASSE ne erano quasi esenti la CHIESA, le CASTE RELIGIOSE, i FEUDATARI, i CASATI NOBILIARI, gli UOMINI che esercitavano il POTERE, i MASSARI di CAMPO. Le UNIVERSITA’ ovvero i COMUNI (le AMMINISTRAZIONI COMUNALI) pagavano ben poca cosa al fisco prima del 1447. Mentre, la poverissima gente veniva subbissata dalle tasse, dalla fame, dalla miseria, dalle sofferenze e dal duro lavoro.

A tal proposito, MICHELE MAGNO scrive: “[…] In attuazione del mandato avuto, il Montluber aggiunse, a ciò che era rimasto degli antichi regi pascoli, altre terre, che egli assunse in affitto a tempo indeterminato dai baroni, Università e Luoghi Pii, riservando a questi il solo diritto di statonica, cioè l’uso delle erbe dall’8 maggio al 29 settembre di ogni anno per il pascolo degli animali grossi, nonché la proprietà degli alberi affinchè le popolazioni potessero esercitare il diritto di far legna […]” (8).

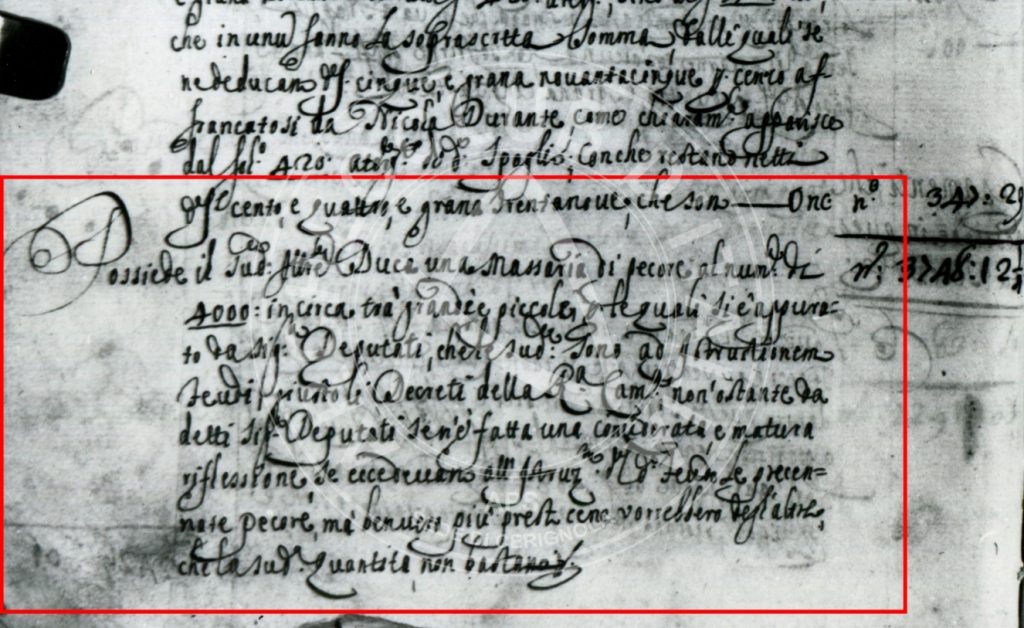

Per rimanere nel nostro ambito territoriale, prendo in considerazione il CATASTO ONCIARIO redatto nel 1742, voluto dal re di Napoli. Questo importantissimo DOCUMENTO riporta l’enorme proprietà, consistente in beni mobili e immobili, posseduta dal nostro FEUDATARIO PIGNATELLI: “L’Ill(ust)re Conte d’Egmont, Duca di Bisaccia, ed’Utile Po(esso)re di q(ue)sta / Terra di Cirignola” (9 ). Nello specifico leggiamo: “[…]Possiede il sud(dett)o Ill(ustr)e Duca una Massaria di pecore al nume(ro) di 4000: in circa tra’ grandi e piccole p(er) le quali si è appurato da Sig(no)ri Deputati, che le sud(ett)e sono ad’ Ibstrutionem feudi .giusto li Decreti della R(egi)a Cam(er)a, non’ostante li detti Sig(nor)i Deputati sen’è fatta una considerata, e matura riflessione, se ….. devono all’Il’ Istruz(ione)m del d(ett)o Feudo se precennate pecore, ma’ benvero più presto cene vorrebbero degl’altre, che la sud(dett)a quantità, non bastano […]”.

Nel documento viene indicato un generico e approssimativo “in circa” per evadere o forse, meglio dire, nascondere fraudolentemente al fisco la reale consistenza numerica delle PECORE.

Passo ad affrontare l’argomento sulla presenza de “U JAZZ(E)” ovvero dello STAZZO o IACCIO. Inserito nell’argomento di cui andiamo a trattare, faccio esplicito riferimento, dunque, ad una semplice STRUTTURA FISSA o MOBILE, lo STAZZO o IACCIO, in vernacolo “U JAZZ(E)”, un sistema organizzato che veniva utilizzato anche dai proprietari di MASSERIE di CAMPO autorizzati al PASCOLO degli OVINI e BOVINI negli ERBAGGI di loro proprietà, con il divieto più assoluto di sconfinare dai limiti imposti dalla REGIA DOGANA della MENA delle PECORE.

Lo STAZZO costituiva una forma di protezione per le PECORE da eventuali animali predatori e dalle temperature stagionali insopportabili come i rigidissimi inverni. Infatti, le pecore non sopportavano la freddissima RUGIADA – “L’ADDIACCIO”, la neve e gli intensi caldi che portarono, per più anni, alla morte di decina di migliaia di pecore in PUGLIA.

Ritengo, a tal proposito, riportare alcuni dati che fanno riferimento alle enormi quantità di PECORE transumanti epresenti in Puglia in determinati periodi. La dott.ssa DORA MUSTO ci porta a conoscenza che, intorno al 1565, i capi di pecore erano 1.660.000 (10). Ancora: “[…] era aumentato nuovamente il numero degli armenti che nel 1577 superarono i due milioni di capi nominali […]” (11). Aggiunge Dora Musto: ”[…]nel 1604 ad un massimo di 5.513.178 capi[…]” (12).

La stessa Dora Musto ci informa di situazioni drammatiche dovute alla non ottimale organizzazione dei funzionari della Dogana della Mena delle Pecore che portò “[…] nel 1586 per un’altra forte mortalità di animali che causò la perdita di oltre mezzo milione di capi[…]” (13). Terminiamo con quanto ancora Dora Musto scrive: “[…]nel 1612 per un inverno rigidissimo vi fu una spaventosa mortalità di animali che ridusse le greggi da 1.851.460 a soli 570.400; i pastori non ebbero come pagare la fida che fu necessario rimettere in gran parte.[…]” (14).

Per i suddetti motivi atmosferici e per via dell’ingente quantità di pecore e di grossi animali, i PROPRIETARI ovvero i MASSARI di CAMPO e anche i proprietari di COMUNITA’ ECCLESIASTICHE e RELIGIOSO-MONASTICHE, probabilmente, sono stati costretti, provvedendo privatamente, a far scavare IPOGEI ovvero RICOVERI, strutture più sicuri per proteggere GREGGI e MANDRIE.

A seconda dei luoghi che venivano percorsi dalle PECORE TRANSUMANTI sulle STRADE ERBOSE, potevano già trovarsi strutture precostruite in pietra del luogo (muretti a secco- MACERE). Erano dei RECINTI fissi, costruiti con conci di pietre. Nel nostro territorio vi era la tipica PIETRA CROSTA,la “KRUST(E)” e, non a caso, vi è una contrada chiamata “POSTA CRUSTA”. Queste sono grosse e pesanti scaglie di pietra di natura carbonatica, cavate dal sottosuolo. I pastori che effettuavano la transumanza utilizzavano anche delle RETI realizzate con CORDE (15) che caricate su muli e cavalli, giunti nel luogo di sosta, venivano poi sistemate con pali infissi nel terreno per proteggere e tenere radunate le pecore nei giorni o periodi più lunghi di sosta. Il RECINTO poteva essere realizzato anche con fusti e rami raccolti nei pressi della sosta momentanea e legati da funi.

Come accennato prima, vi erano altri tipi di “JAZZ(E)”, molto più impegnativi nella loro realizzazione che, certamente, davano maggiore sicurezza e protezione agli stessi animali per soste più lunghe. Questi tipi di RICOVERO erano, probabilmente, fatti realizzare dai possessori di un enorme numero di capi di bestiame come pecore e bovini, quali i numerosi MASSARI nelle loro MASSERIE di CAMPO.

Contrada “SALICE”

In contrada “SALICE” vi è la presenza di uno di quest’ultimi “JAZZ(E)”, credo UNICO nel suo genere. PROBABILMENTE voluto da un proprietario o più proprietari della MASSERIA di CAMPO della zona, per RICOVERO delle PECORE e dei BUOI.

Questi STAZZI sia che fossero PRIVATI o che rientrassero nel sistema della DOGANA della MENA delle PECORE assolvevano alla precisa funzione di PROTEGGERE gli animali da eventuali pericoli rinvenienti da animali predatori e dalle condizioni atmosferiche tanto da evitare funeste conseguenze come la morte di numerosi capi di bestiame. Un danno economico ingente.

Nel nostro caso, quello PERMANENTE di Contrada “SALICE” è possibile considerarlo e riconoscerlo come “MONUMENTO IPOGEO” per l’ampiezza, per l’estensione, a dir poco LABIRINTICA e, soprattutto, per la forma molto particolare a CAMPANA con base circolare di enorme diametro.

Lo “IAZZ(E)” di contrada “SALICE” rappresenta, nel nostro AGRO, un RARO ed UNICO BENE AMBIENTALE superstite di questo tipo, così come il nostro PIANO delle FOSSE GRANARIE (sec. XIII) (16); probabilmente, unico superstite nelle PROVINCE e REGIONI che hanno avuto forti legami con la TRANSUMANZA. Nutro numerosi dubbi anche sugli interessati, di ieri e di oggi, nello studio della pratica millenaria della TRANSUMANA e della DOGANA della MENA delle PECORE, circa il loro sapere dell’esistenza di questi IPOGEI RICOVERI che, certamente, nelle 23 LOCAZIONI ORDINARIE e in quelle successivamente AGGIUNTE (17).

Aggiungo che nell’“ATLANTE DELLE LOCAZIONI” (18) si fa riferimento, solo in due casi, al toponimo “GROTTE”: nella VIII “LOCATIONE DE PROCINA” che riporta “P(osta) di grotte” (19) e nella “DEFENSA DI S. LEUCI” che riporta “grottola vecchia e nuova”. L’Autore della pubblicazione precisa che “Era questo un fondo adibito a ristoro per le Locazioni di Apricena, Guardiola, Lesina e Arignano. Situato nella zona tra il Fortore e la strada da Serracapriola e Chieuti” (20). Ho ritenuto riportare il riferimento del toponimo GROTTE per dovere di cronaca, ma ritengo che non ci sia un collegamento ai nostri IPOGEI. Lasciamo, così, una finestra aperta per eventuali ed ulteriori ricerche.

Nei vari sopralluoghi effettuati dal sottoscritto in contrada “SALICE”, nell’anno 1979, ho effettuato una SCOPERTA che, a dir poco, si rivelò ECCEZIONALE.

A questo punto, è il caso di procedere per “TAPPE “cronologiche. Importante è stata l’elaborazione dei “dati acquisiti”, di volta in volta, per maturare gradualmente la consapevolezza di trovarmi difronte ad una “STRUTTURA” IPOGEA mai vista prima.

Con profonda gioia e orgoglio, in data 22.7.2013, effettuai questa interessante scoperta nell’ARCHIVIO DI STATO di NAPOLI e edita, per la prima volta, nella mia pubblicazione “Storia di Tressanti” (21).

Presso il suddetto GRANDE ARCHIVIO, sin al 1982, portavo avanti una approfondita ricerca e studio di antichi DOCUMENTI sul MEDIEVALE CASALE TRESSANTI fino ad arrivare alla pubblicazione del 2015.

Puntualizzo che consultando, già da tempo e per altre ricerche, documenti nell’ARCHIVIO DI STATO di FOGGIA, avevo avuto modo di leggere numerosi documenti sulla DOGANA della MENA delle PECORE con riferimento alla nostra Città e al suo AGRO. Ma, sinceramente, non mi ero mai imbattuto in nessun modo, consultando documenti cartacei nell’Archivio di Stato di Foggia ad un minimo riferimento ESPLICITO e CIRCOSTANZIATO che potesse gettare luce sulla esistenza di questo tipo di “STRUTTURA” a IPOGEI di vasta ampiezza.

Mi piace segnalare le tappe antecedenti che hanno condotto alla SCOPERTA dello “STAZZO” – “IACCIO” – “JAZZ(E)” in Contrada “SALICE”:

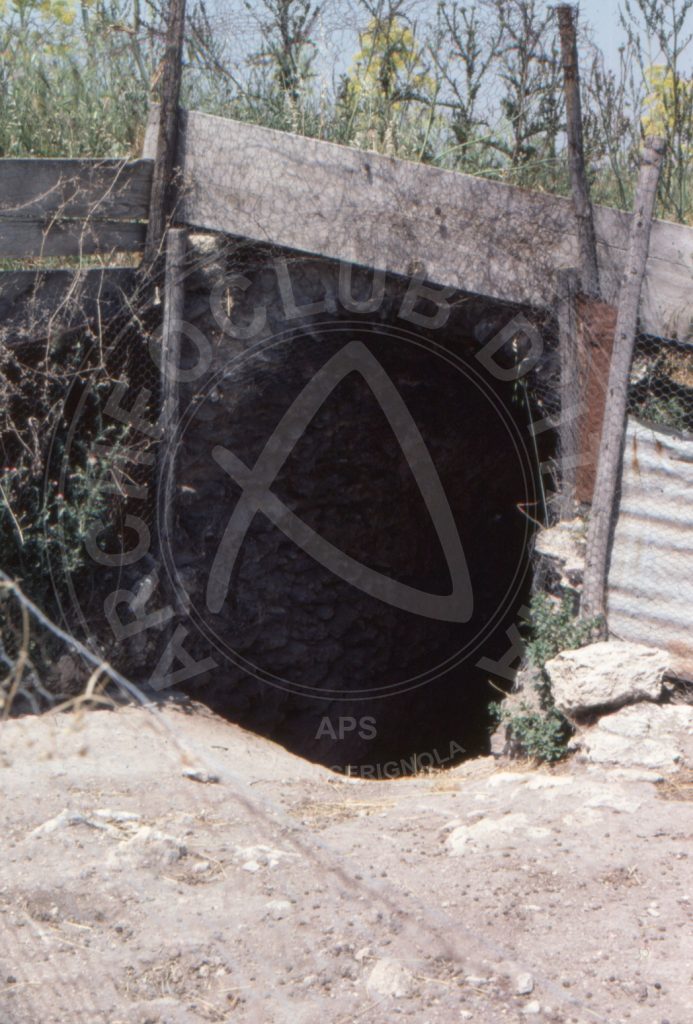

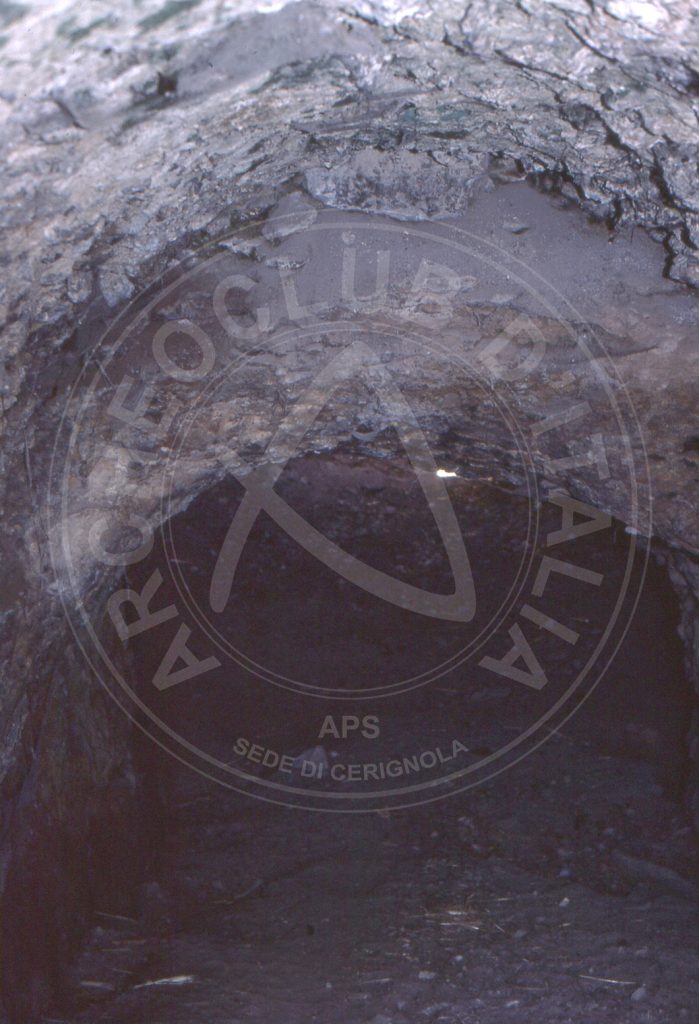

– 5 luglio 1979 (22) – Con la moto (Gilera 125) di mio padre Michele, mi recai in contrada “SALICE” presso la MASSERIA di proprietà delle famiglie PRUDENTE-PAPARELLA per un sopralluogo concordato con il caro amico Nino (Gioacchino) Paparella (23). Il sopralluogo era finalizzato per constatare la presenza di eventuali frammenti di reperti archeologici sul campo arato. Infatti, il risultato fu positivo. Ma, il RINVENIMENTO inaspettato che destò maggiore interesse quel giorno fu la presenza, sull’AMPIO SLARGO e nei pressi dagli antichi FABBRICATI (secc. XVII-XVIII?) (Paparella-Prudente), di una serie di APERTURE aventi una caratteristica forma CIRCOLARE. In prossimità dei bordi circolari, facevano da corona una serie di erbe spontanee che, indirettamente, con le loro radici, fusti e foglie facevano da freno ad eventuali smottamenti del terreno e, inoltre, andavano a creare una efficiente barriera vegetale all’acqua a seguito delle piogge. Va detto che il terreno agrario accumulatosi nel tempo poggiava su una stratificazione di grandi lastroni di PIETRA CROSTA, compatta di carbonato di calcio. È possibile notare quanto affermato nelle fotografie. Una pluristratificazione con strati molto POTENTI (spessi) e COMPATTI sinoa strati più esigui. La presenza di queste “APERTURE”, perfettamente circolari, faceva pensare all’imboccatura di FOSSE GRANARIE non coperte perché non più utilizzate da tempo. Prendevo in considerazione questa ipotesi perchè era solito trovare FOSSE GRANARIE nei pressi di fabbricati di parecchie MASSERIE, ancora esistenti e da me fotografate, anche se non più utilizzate, anzi, ancora peggio, definitivamente interrate. Mi lasciava perplesso, però, la mancanza dei quattro caratteristici e soliti CORDOLI LITICI intorno all’IMBOCCATURA che doveva essere ben modellata, perfettamente circolare e molto più ampia come in tutte le FOSSE GRANARIE (24). Prospettai questa mia ipotesi a Nino, ma che comunque andavo scartando subito perché non convincente. L’amico Nino aggiunse subito che lui e il cugino erano scesi, più volte, da bambini, da queste aperture e che ricordava molto bene, una volta giunti in basso, che si erano trovati dinnanzi ad una prima GROTTA dall’enorme ampiezza e che la stessa era collegata ad altre da lunghi corridoi. Queste grotte erano intercomunicanti e ciò doveva essere, a mio avviso, una caratteristica costante. Enorme doveva essere la superficie ipogea interessata. Inoltre, mi indicava un ulteriore particolare ovvero il numero considerevole di questi enormi “slarghi” sottostanti a forma di CAMPANA, terminanti alla sommità con APERTURE CIRCOLARI. L’amico NINO ipotizzava potessero corrispondere a delle enormi CISTERNE per custodire l’acqua, mentre le “APERTURE” alla sommità potevano essere PRESE d’ARIA e POZZI LUCE.

Naturalmente, da quel giorno in poi, facendo tesoro della narrazione effettuata dall’amico Nino Paparella circa la presenza di questi ipogei nei pressi dei fabbricati, dalla forma molto particolare e anche dall’apertura su ogni singolo ipogeo presente alla sommità, nonché le ipotesi che potessero identificarsi come cisterne o anche fosse granarie, procedetti nelle riflessioni, ponderando le varie ipotesi avanzate che, di volta in volta, generavo e scartavo perchè non riuscivo a trovare un nesso certo. Il tutto era alquanto nebuloso anche perché non avevo avuto la possibilità di scendere e prendere visione di questi IPOGEI e poter avanzare delle ipotesi ragionevoli.

– giugno 1979 – Mi duole non poter essere preciso nell’indicazione del giorno, ma, presumibilmente nell’arco mensile indicato, venne in visita al Museo Etnografico Cerignolano (1979), INAUGURATO UFFICIALMENTE il 1° MAGGIO dello stesso anno, ubicato in un seminterrato (“juso”) in Via S. Martino 41 (25), l’agricoltore Michele Rinaldi (26), nativo di San Giovanni Rotondo e trasferitosi a Cerignola da molto tempo dove era proprietario di terreni nel nostro agro. Una persona a modo, un agricoltore d’altri tempi. Durante il nostro dialogo, ebbe modo di dirmi che la casa di famiglia sita a San Giovanni Rotondo era vicina a quella di Fr. DANIELE NATALE (27), oggi VENERABILE e che i componenti delle rispettive FAMIGLIE erano amici, pertanto, molto legati tra loro.

Visitò, soprattutto, con tanto interesse e pieno di entusiasmo, il SETTORE dell’AGRICOLTURA, facendomi presente che in una sua proprietà agricola, in contrada “CAFIERO”, custodiva nell’antico fabbricato una serie di attrezzi agricoli, non più usati, che volentieri poteva voleva donare al Museo.

Michele Rinaldi, dopo alcuni giorni, venne nuovamente a farmi visita al Museo in quanto entusiasta dell’allestimento e dei numerosi oggetti e attrezzi inerenti alla CIVILTA’ CONTADINA, sapientemente esposti negli unici due ambienti della struttura museale. In tale occasione, mi rinnovò la sua volontà di volerci fare dono degli attrezzi agricoli non più usati da lui. In tale occasione, faceva riferimento, parlando di ARCHEOLOGIA, alla presenza nell’agro di ORTA NOVA, nei pressi della sua proprietà agricola, di alcune BUCHE prodotte, tempo addietro, dallo sprofondamento del terreno. Le buche avevano messo in evidenza la presenza di GROTTE sottostanti ove, secondo la tradizione, vi passavano le pecore e le mandrie di buoi per andare ad abbeverarsi presso enormi cisterne poste in una zona non molto distante e ancora esistenti. Inoltre, Michele aggiunse che in una zona con estensione di circa 4 ha, sempre nella stessa contrada e nel periodo primaverile, il seminato metteva in evidenza la presenza di mura sotterranee, strade diritte per circa 4 m. e tutta una serie di strade e stradine con le fondamenta di costruzioni.

– 18 luglio 1979 (28) – Come da appuntamento concordato, alle ore 17:30 e con la mia auto, il sottoscritto e Michele Rinaldi ci recammo presso il suo podere, in agro di Orta Nova. Ci fermammo in una zona, dallo stesso indicata, dove vi erano stati degli sprofondamenti; gli IPOGEIrisultavano essere stati, successivamente, interrati con grandi scaglie di PIETRA CRUSTA e PIETRE compatte. Terminato il sopralluogo, stazionammo presso alcuni locali dei fabbricati e Michele ebbe modo di farmi dono di ciò che mi aveva promesso per il Museo (29).

Incrociando quanto appreso a proposito di queste GROTTE utilizzate come RICOVERO per PECORE e BUOI con quanto raccolto dalla narrazione di Nino Paparella, in contrada “SALICE”, tirai le somme riflettendo su ciò che potevano essere e a cosa potevano servire. Immerso anche in altre ricerche, di tanto in tanto, tornavo sulla funzione delle grotte sino a ricordarmi di aver visto qualcosa del genere e sentito parlare di lunghi corridoi e di GROTTE, ricovero di pecore e di buoi, dall’ingresso occluso da terreno, presso TRESSANTI.

– 15 febbraio 1981 (30) – Questa è una data fondamentale perché ebbe luogo un sopralluogo, in mattinata, effettuato dallo scrivente come Presidente dell’Archeoclub d’Italia Sede di Cerignola con alcuni Soci presso contrada “SALICE”, dietro invito di una mia alunna Mariantonietta Volpe, frequentante il LICEO LINGUISTICO “SPIRITO SANTO” – OPERA SAN FRANCESCO di Cerignola – Classe III. La ragazza ebbe modo di seguire un mio intervento culturale in diretta, trasmesso dalla locale emittente televisiva T.R.C. L’argomento trattato era di archeologia. Infatti, nella trasmissione del 7 febbraio del 1981 feci vedere le diapositive del SARCOFAGO PALEOCRISTIANO del VI sec. d.C. . Le immagini a colori facevano da supporto al commento circa l’avvenuta scoperta da me effettuata in contrada “SALICE”, non molto distante dalla proprietà agricola del padre Giuseppe Volpe (31) che già conoscevo e che avevo anche intervistato. Con la mia auto giunsi sul posto con i seguenti amici e Soci del Club: Prof. Salvatore Delvecchio, l’Ins. Peppino Fattore, la Prof.ssa Anna Di Micco e la Prof.ssa Albina Cirsone. Il Sig. Giuseppe Volpe, proprietario del podere e padre della ragazza, reso edotto della nostra presenza, ci indicava esattamente l’ingresso agli IPOGEI, ubicato nella sua proprietà, autorizzandoci all’accesso, alla visita e ad effettuare alcuni scatti fotografici per poterle rendere pubbliche in una successiva trasmissione della T.R.C.

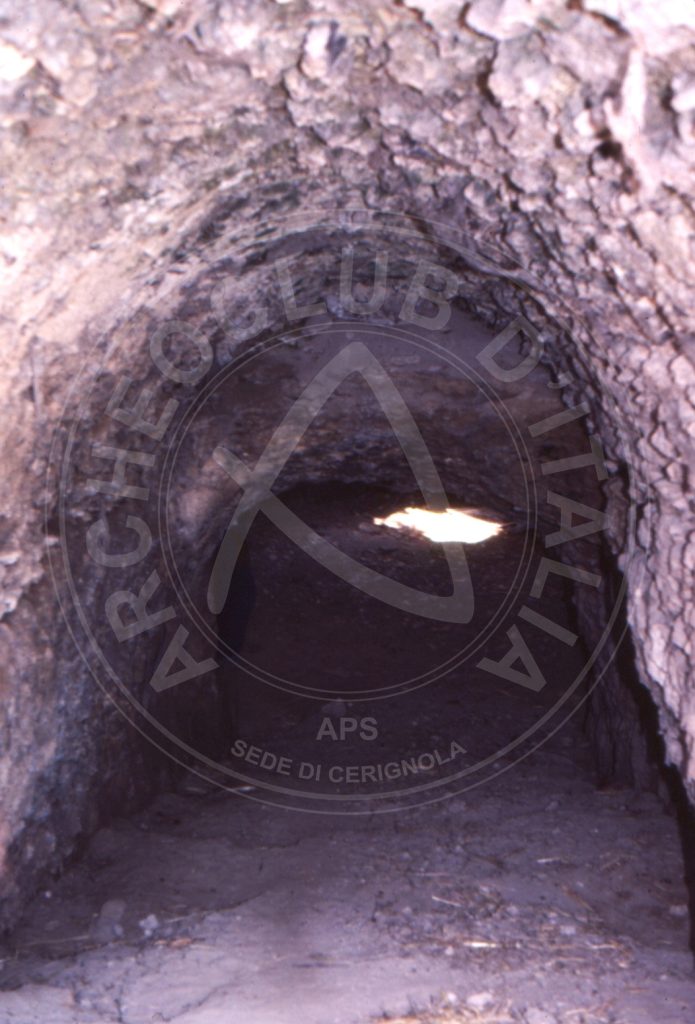

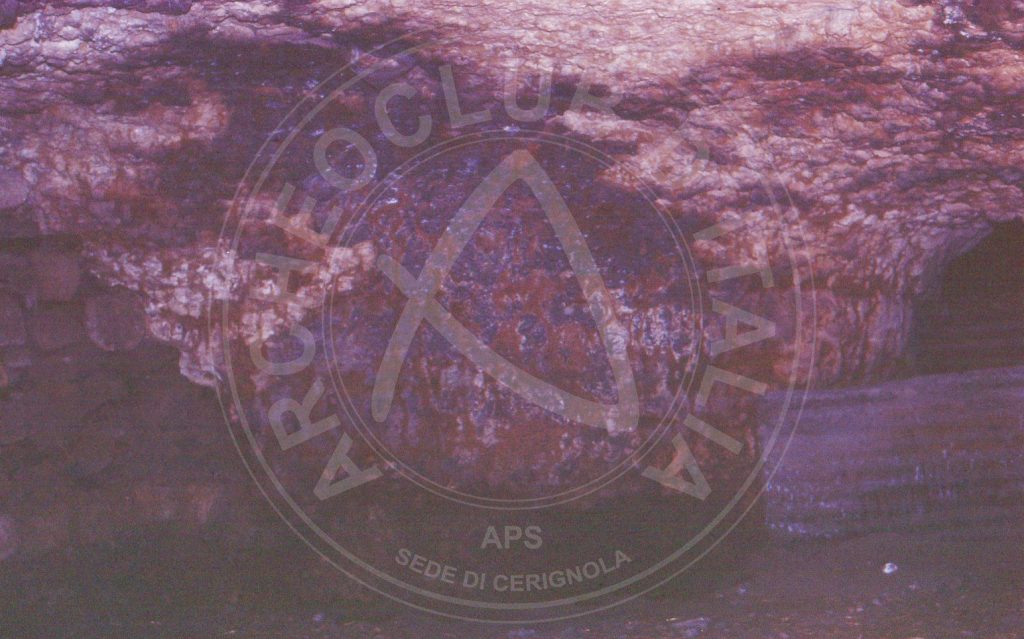

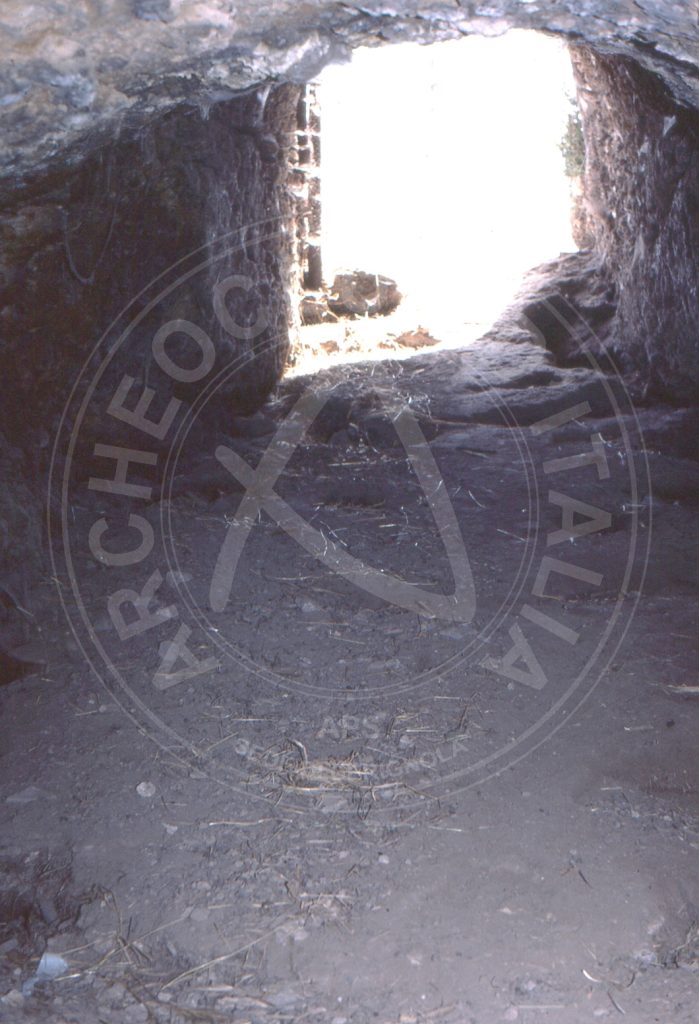

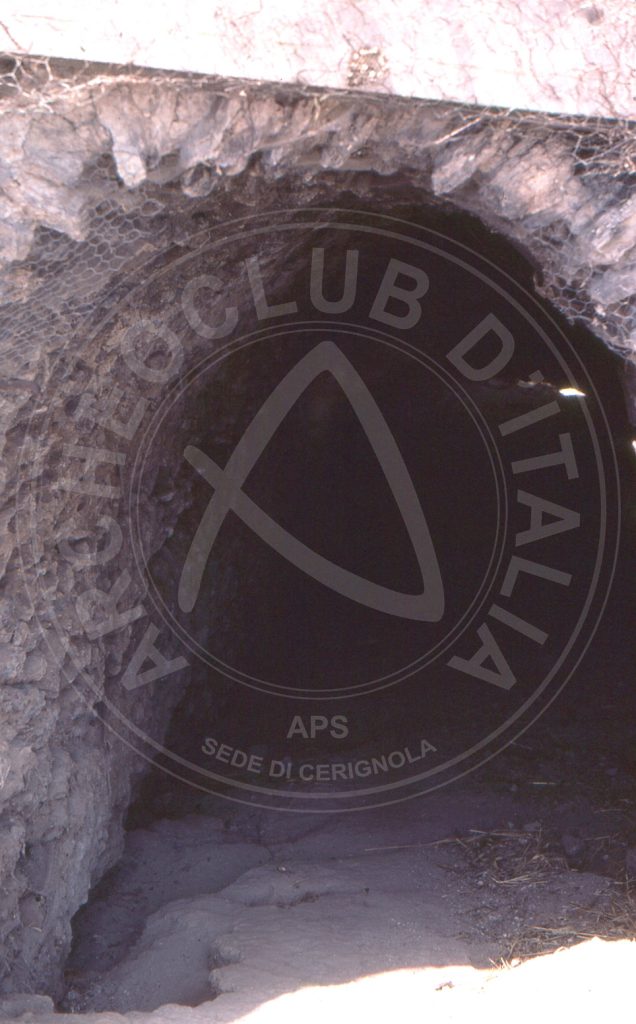

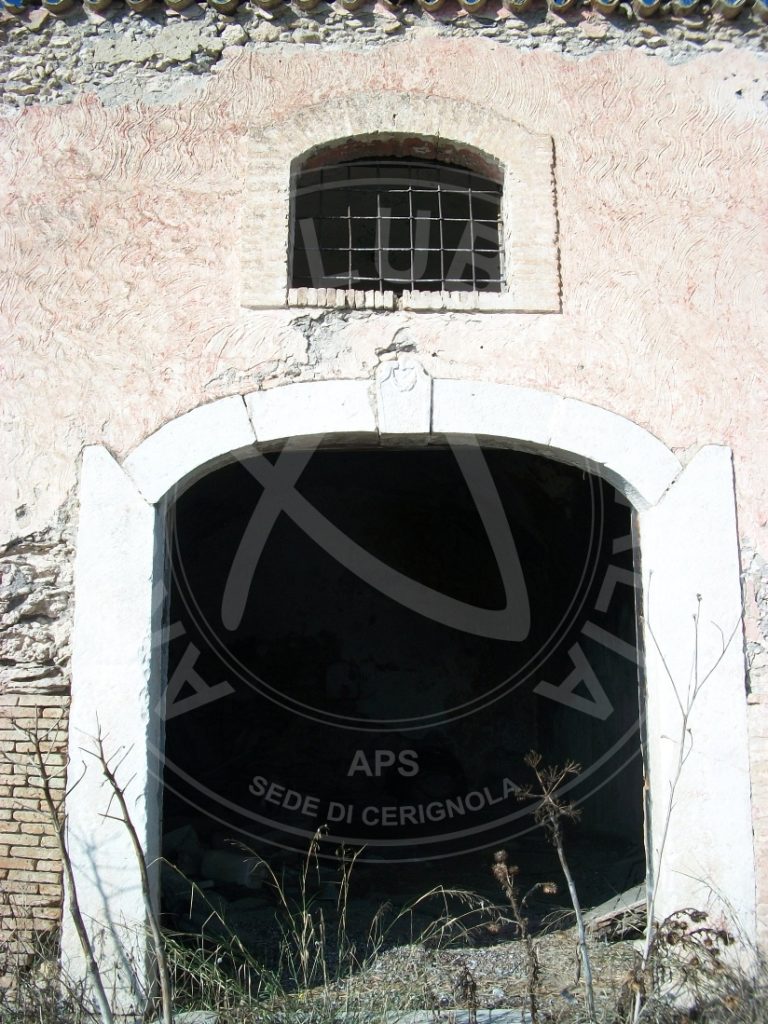

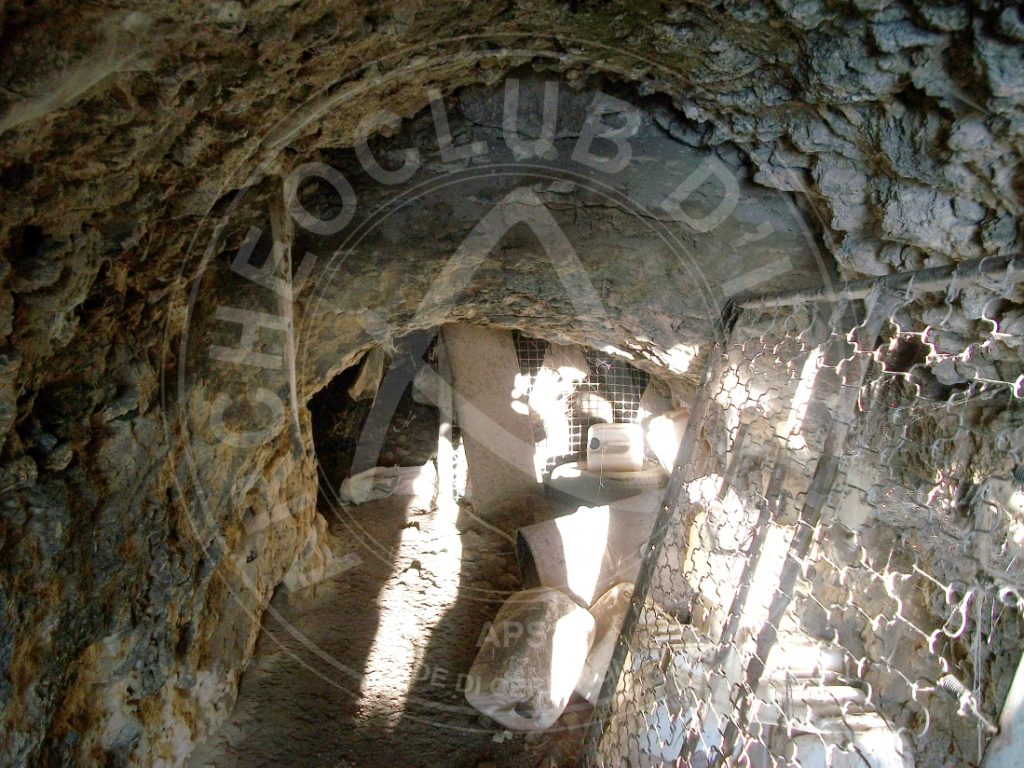

All’accesso ci accompagnò il figlio Gianfranco Volpe. L’accesso, come si può notare dalle foto a colori, oggi pubblicate per la prima volta, è molto particolare per la sua estrema semplicità. L’ACCESSO si presenta con un INGRESSO rialzato rispetto al piano di campagna. Lo stesso è costruito in modo rustico attraverso una modesta “opera” in “muratura”, riutilizzando le GRANDI SCAGLIE di PIETRA CROSTA CALCAREA. Le stesse risultano collocate ai lati dell’ingresso quasi a voler costituire gli stipiti. Questi, partendo dalle parti sommitali e procedendo mediante la giustapposizione delle PIETRE CRUSTE, risultano collocate in modo da formare un ARCO appena CENTINATO, un po’ ribassato. La stessa tecnica e gli stessi materiali sono state usate anche per le pareti che seguono il PIANO INCLINATO, in terra battuta, per tutta la VOLTA del corridoio sino a formare il prosieguo dell’ARCO CENTINATO.

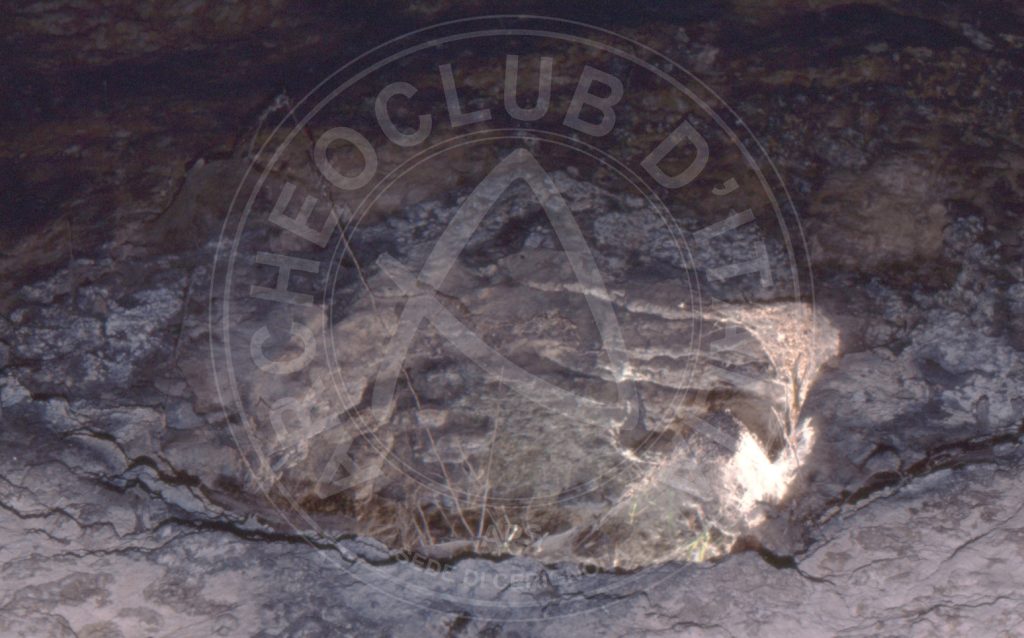

Passo dopo passo, si cercava di procedere molto lentamente per non cadere. Questo procedere obbligato e cadenzato dà la possibilità ad un buon OSSERVATORE di ammirare e gustare. Entusiasmante è stato trovarsi, nella immediata posizione FRONTALE, rispetto al FASCINO offerto della fine dello STRATO del TERRENO AGRARIO, depositato sul PRIMO STRATO DURO-COMPATTO costituito dalla PIETRA CROSTA sottostante. Si tratta di un ESTESO LASTRONE costituito essenzialmente da CARBONATO di CALCIO.

Esaminando il FOGLIO 175 della “CARTA GEOLOGICA D’ITALIA” (32), relativo a “CERIGNOLA”, leggiamo che la contrada, presa in esame, come tutte le altre limitrofe e per tutta la loro estensione e oltre, sono caratterizzate da “Formazioni marine e Formazioni continentali” e da “Sabbie straterellate giallastre a volte polverulente con intercalazioni argillose, ciottolose e concrezioni calcaree con molluschi litorali (Pecten, Chlamys) di facies marina (Qm2) – Ciottolame incoerente, localmente cementato con ciottoli di medie e piccole dimensioni con intercalazioni sabbiose e con inclinazione costante verso Est ( Qc2)”. Dalle “NOTE ILLUSTRATIVE” / DEL FOGLIO – 175 / CERIGNOLA (33) si hanno maggiori informazioni sulla TETTONICA, la MORFOLOGIA e tanto altro di notevole interesse. Con queste stratificazioni siamo, come ERA GEOLOGICA, nel PLEISTOCENE.

Giunti al piano del calpestio, sempre in terra battuta, le pareti e le volte delle GROTTE sono al naturale. Risultano essere scavate e prive di rivestimento. Si evidenziano le stratificazioni dei BANCHI MOLTO “POTENTI”, riferito agli enormi SPESSORI degli STRATI di Pietra crosta carbonatica sottostante il SUOLO AGRARIO, il TERRENO ricco di humus, frutto di intenso lavoro dell’UOMO e della NATURA che, per secoli lo ha lavorato e messo a coltura. Un ingente numero di uomini “CAVATORI”, forniti di picconi battenti sulla PIETRA CROSTA, dura, compatta, stratificata, rompevano, di volta in volta, le grosse “SCAGLIE” che veniva poi trasportata all’esterno. Le pesanti “SCAGLIE” venivano utilizzate nella costruzione dei MURI a SECCO, a costituire “i par(e)t(e)” (MACERE), caratteristici del nostro agro, ma anche utilizzate per l’EDILIZIA CAMPESTRE e URBANA per la costruzione dei fabbricati delle MASSERIE, delle CHIESE CAMPESTRI, delle CHIESE URBANE, delle case in CITTA’ (34). Si parlava della SEMPLICITA’ di queste GROTTE, dei LUNGHI CORRIDOI privi di elementi LITICI, che ci permette di riferirci a tempi storici veramente molto lontani.

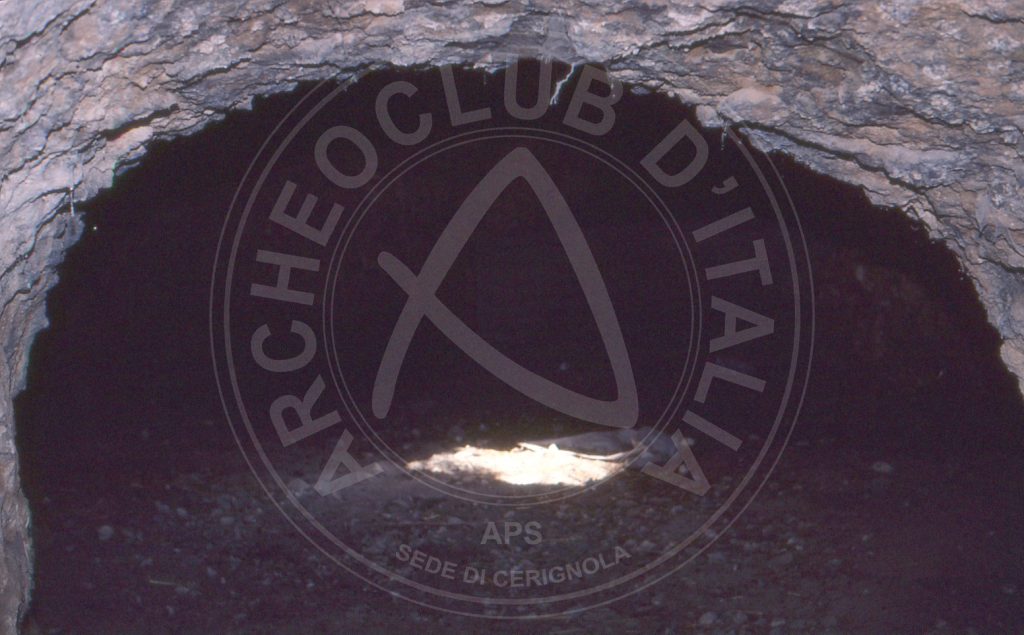

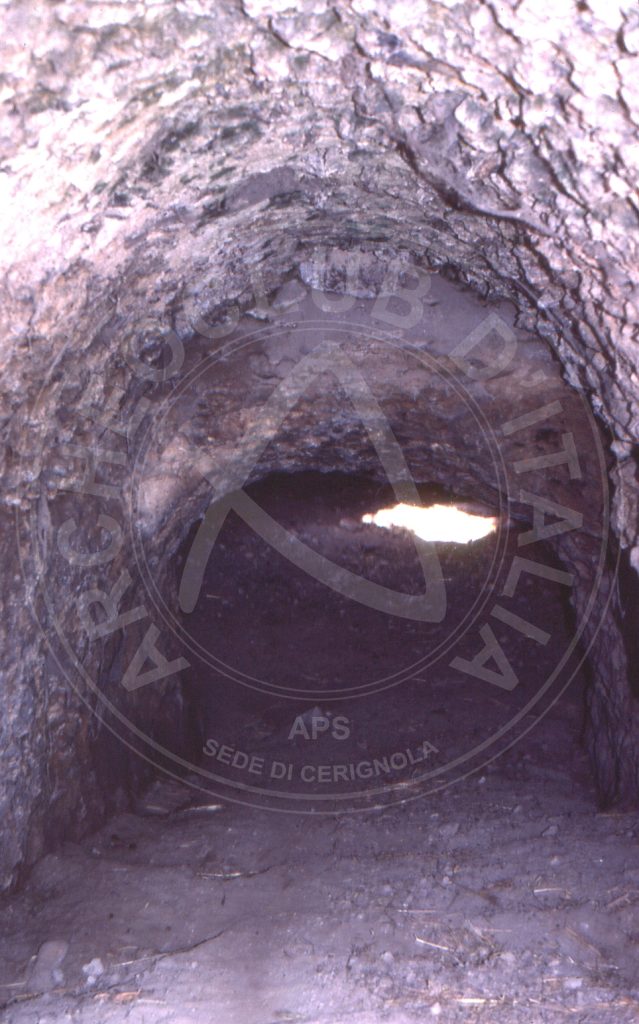

La perlustrazione della grotta ci condusse in una discesa attraverso un PIANO INCLINATO al quale seguiva un lungo CORRIDOIO che conduceva alla PRIMA CAMPATA, a forma di enorme CAMPANA e sovrastata da un ampio LUCERNARIO-POZZO LUCE circolare. Difronte alla CAMPATA, si aprivano due ENORMI CORRIDOI, uno a destra e uno a sinistra. Quello di sinistra risultava OCCLUSO con tufi e “cruste”, mentre quello di destra era agibile, ma sbarrato da lamiere di ferro ondulato per impedire il passaggio dei conigli, che lì venivano allevati. Questo CORRIDOIO portava ad una SECONDA CAMPATA dalle stesse dimensioni e forma. Da quest’ultima, in un’altra e così via tutte uguali. Dopo le due CAMPATE vi erano delle OSTRUZIONI e, quindi, il percorso si interrompeva.

Si procedeva a lenti passi e con meraviglia per la gioia di essere presenti, per la prima volta, in una “struttura” così fatta. Un ambiente molto oscuro dove, da lontano, si poteva intravedere un intenso spiraglio di luce che filtrava dal soprastante pozzo luce. Notavamo le nude pareti di semplice terra e strati di “crusta” e sabbia con intercalari di argilla fino ad arrivare alle volte a botte. Una stratificazione geologica rimasta, semplicemente, al naturale. Certamente, la mente “VIAGGIAVA” nel pensare che centinaia e migliaia di PECORE ebbero modo di trovare ricovero, la sera e la notte, per proteggersi dal GELO, dall’eccessiva CALURA e, soprattutto, dagli animali predatori. I documenti ci informano che, sin dalla istituzione della REGIA DOGANA DELLA MENA DELLE PECORE nel 1447,vi erano state annate di forti gelate e nevicate, ma anche di periodi estivi di forte calore con la morte di miglia di pecore, come già descritto prima, con conseguenti perdite amministrative ovvero di denaro per le casse del re di Spagna.

– 10 maggio 1981 (35) – In tale data, ebbi modo di effettuare con l’amico Peppino Fatone un altro sopralluogo, presso la contrada “SALICE”, nella Masseria di Giuseppe Volpe. Alle ore 10.30, fummo sul posto per poter effettuare, dietro autorizzazione, altre diapositive.

Ora, proprio in virtù della volontà di scrivere il seguente articolo e conscientificità, ho voluto effettuare un ulteriore e decisivo sopralluogo negli stessi posti già visitati quarantacinque anni fa. Ho chiesto all’amico agricoltore Gaetano Paparella, figlio di Gioacchino (Nino), già menzionato in precedenza, mio vicino di casa, di farsi portavoce presso l’agricoltore Gianfranco Volpe, figlio di Giuseppe affinchè mi autorizzasse ad effettuare un odierno sopralluogo per verificare l’ingresso dell’IPOGEO. Il Sig. Gianfranco Volpe, ricordatosi di me, essendo lui molto giovane nel lontano 1979, ha acconsentito con straordinaria sensibilità culturale affinché potessi accedere nella sua proprietà in contrada “SALICE”, finitima alla proprietà Paparella-Prudente.

La necessaria verifica è stata, a dir poco, molto proficua. Questa è stata una ulteriore opportunità avuta dalla Famiglia VOLPE che ringrazio. Infatti, gentilmente, l’amico Gaetano Paparella, in data 31 ottobre 2024 (36) alle ore 8:45, ha accompagnato me e il Socio Valerio Calvio presso la sua Masseria in contrada “Salice” e, poco dopo e a piedi, alla vicinissima Masseria della Famiglia Volpe. Ho visto, ripeto dopo quarantacinque anni, lo stesso ingresso, il piano inclinato nell’interno, la prima GROTTA con il POZZO LUCE che dava la possibilità di osservare, con migliore chiarezza, i diversi STRATI DURI e COMPATTI del BANCO CRUSTACEO e, a seguire, gli strati di “sabbie giallastre a volte polverulente con intercalazioni argillose”, già prima menzionate.

Con l’aiuto di Valerio,abbiamo misurato il diametro della GROTTA, a forma di CAMPANA e a volta ribassata, terminante, alla sommità, con un enorme LUCERNAIO. La misura del DIAMETRO è risultata di m. 6, 20 ca. Da questa prima GROTTA origina, sulla destra, un corridoio che porta ad altre numerose GROTTE. Superato il corridoio, sia io che Valerio, ci siamo dovuti fermare perché risultava murato; mentre, l’altro corridoio originantesi sulla sinistra della prima GROTTA, più alto rispetto al precedente, risulta subito murato sin dall’ingresso.

Per l’altezza dei due CORRIDOI e l’ampiezza degli stessi mi porta a pensare che a destra passavano le pecore, mentre a sinistra i buoi.

IACCIO di TRESSANTI

Restando sull’argomento IACCIO, è il caso di far riferimento a un ulteriore IACCIO-STAZZO- “JAZZ(E)”, credo molto più esteso, il SOTTERRANEO – IPOGEO per contenere migliaia di PECORE della “LOCAZIONE” di TRESSANTI.

Di questo STAZZO, ricordo perfettamente il suo MONUMENTALE INGRESSO che, purtroppo, non ebbi modo di fotografarlo. Possiedo una grossolana bozza manoscritta che riuscii a realizzare in un sopralluogo effettuato nel giugno 1973 per il CONVENTO, la CHIESA, le MURA di CINTA e il PORTALE MONUMENTALE d’INGRESSO al BORGO MEDIEVALE.

Di questo sopralluogo preferisco riportare alcuni stralci tratti dalla mia pubblicazione su la “STORIA DI TRESSANTI” (37): “[…] Nel giugno del 1973 mi recai a Borgo Tressanti, accompagnato da mio padre Michele alla guida dell’auto e da mia madre Lucia. Arrivati raggiungemmo la Chiesa Parrocchiale dove incontrammo il Parroco d. Benito Mininno, amico di mio padre: l’accoglienza fu calorosa. Iniziammo la visita a partire dalla Monumentale Porta d’Ingresso delle Mura di Cinta all’antico Casale Tressanti …. Poi il parroco, volle portarmi, poco distante dal Convento, per farmi vedere un ingresso molto ampio, gli stipiti compreso l’architrave a punta, realizzati in tufo. L’ingresso era ostruito da terra. Per accedervi bisognava scendere attraverso un piano inclinato molto al disotto del piano di campagna. Mi veniva detto che questo era l’ingresso di un camminamento sotterraneo che arrivava a Cerignola. Una favola ! Purtroppo, non avevo portato la macchina fotografica per documentare quanto visto ! Si trattava, probabilmente di un ampio ipogeo adibito a ricovero per le pecore, come era in uso nel passato …. La successiva visita a Tressanti fu effettuata il 6 agosto dello stesso anno 1973. Ne avevo parlato con il prof Roberto Cipriani, amico d’infanzia e mio dirimpettaio, anche lui interessato alla storia locale. Convenuto con d. Benito Mininno il giorno, Roberto mette a disposizione la sua auto e tutti e tre più un parente, il ragazzo Michele Pafundi , ci rechiamo sul posto. La visita tracciava lo stesso percorso da me già effettuato …. Si arrivò alla favola dei camminamenti. Non c’era più niente, tutto cancellato. Il riempimento aveva riportato tutto al piano di campagna, eliminato il materiale, da far perdere le tracce, riempiti i vuoti, tutto era stato occultato e cancellato tanto che ero disorientato e non fui più in grado di individuare il punto preciso dove era collocato l’ingresso. Ci fu detto che due giorni prima era stato tutto coperto dall’Azienda, aveva le cantine, perché dovevano costruire dei silos. Notavo che avevano demolito delle costruzioni settecentesche, che, penso, comprendevano stalle, ricoveri…; aggiungeva il sacerdote che le suddette costruzioni erano state demolite diversi anni prima, ma io replicavo che nel precedente sopralluogo, due mesi prima, erano ancora presenti[…]”.

L’IPOGEO si presentava con un ampio INGRESSO con STIPITI ed ARCO GOTICO, realizzato in GROSSI CONCI in TUFO CARPARO. Per accedervi, bisognava passare, dal piano di campagna, tramite un piano inclinato in terra battuta per arrivare davanti allo slargo antistante l’ingresso. Probabilmente, questo serviva per agevolare la discesa e la salita degli animali come PECORE e BUOI. Una ulteriore possibilità, più comoda, era destinata alle persone, mandriani. La discesa era realizzata con scalini laterali. Il tutto, visto dall’alto, poteva avere una differenza di 3-4 m. di profondità. Il notato accesso risultava ostruito dal terreno. Sarebbe stato davvero interessante aver avuto, nel giorno del sopralluogo, la possibilità di visitare l’interno per perlustrarne i vari ambienti, se l’ingresso fosse stato di facile accesso. Comunque, preciso che per la descrizione di quanto riportato prima, oltre a ricordarlo molto bene, ho attinto dagli appunti da me scritti a suo tempo (38). Aggiungo, in tal senso, altri particolari perché ne resti la memoria scritta.

Prendiamo, a tal punto, in considerazione il CATASTO ONCIARIO relativo a Cerignola, redatto nel 1742 (39). Riportiamo per TRESSANTI quanto segue: “Ven(era)b(i)le Monistero de Rev(eren)di P.P. Certosini di Tre Santi” – “Posseggono comprensorio di Masseria, chiamata Tre Santi nella quale vi è primieram(en)te una mezzana ad uso di Pascolo di capacità di Carra Tredici, e v(ersur)e quattordeci, stimata Làrend(i)ta p(er) annui d(ocat)i trècento quarantadue, e grana cinquanta, che sono——–onc(e) n(umer)o 1141:20 […]”. Il documento continua a riportare il resto delle proprietà e tra tutte queste segnalo in modo molto sintetico il numero di animali in loro possesso nel 1742: una Masserie di pecore del numero di 7.000, tra grande e piccole; CAPRE 300; “BOVI Aratorij” 100; “Bufale Aratorij” 40; “Bofale 160; “Vacche da Corpo” 250; “Verri” 500; “Giumente da corpo” 150; “Borrochi, e Cavalli d’imbasto” 60” .

Una infinita ricchezza che produceva alla Grancia di TRESSANTI enormi PROVENTI che andavano ad impinguare le casse della Casa Madre ovvero la CERTOSA DI SAN MARTINO di Napoli. Centinaia erano i lavoratori adibiti alle varie mansioni con numerosi nomi, cognomi, numeri e paghe riportati negli INVENTARI presenti nell’ARCHIVIO di STATO di NAPOLI, da me consultati e riportati nella mia pubblicazione (40). La GRANCIA di TRESSANTI, a sua volta, aveva le sue DIPENDENZE: “[…] La floridezza della Grancia di Tressanti è dell’intero Feudo, che comprendeva la sue Dipendenze e Difese: Lama, Paglicci e Ransisco, nel ‘600 si evidenziava con la presenza di un’ampia azienda a carattere agricolo e zootecnico[…]”, “[…]La cennata ex grancia contiene in sé tre speciosi corpi. Primo: il feudo di Tre Santi; quello giordizionale di Monte di Mezzo in Abruzzo; e le difese di Pagliccio, Chiusa e Defensella in tenimento di Ariano[…]” (41). Il numero delle PECORE, dunque, ammontava a SETTEMILA. Nell’inventario del 1799, effettuato in seguito alla soppressione dell’Ordine religioso dei PP. Certosini, viene riportato, tra l’altro, il numero di PECORE esistenti ovvero di 5.464 (42).

L’intera VIII “LOCAZIONE di TRESSANTI”, facente parte della “REGIA DOGANA DELLA MENA DELLE PECORE”, vedeva nel suo intero TERRITORIO e nei suoi erbaggi e ristori dislocati altrove la presenza di 54.212 PECORE (43).

Le 7.000 PECORE di proprietà dei PP. Certosini di TRESSANTI non potevano, nell’arco dell’anno e nei periodi molto critici, restare all’esterno sotto l’addiaccio o al sole cocente con forte calura. Perdere ogni singola pecora era un enorme danno, tenendo conto che vi erano pastori pagati per custodire, pascolare e accudire ogni singolo animale, assumendosi grandi responsabilità. Ed allora, questo MASTODONTICO GREGGE di PECORE e MANDRIA di BUOI trovavano rifugio e protezione nel LABIRINTICO IPOGEO DI GROTTE INTERCOMUNICANTI. Durante il giorno, il pascolo stazionava sull’erbaggio della Grancia. Una pratica portata avanti, per alcuni secoli, fino alla soppressione dell’Ordine religioso. L’ingresso monumentale agli IPOGEI con il PIANO INCLINATO per far scendere e salire gli animali, dava la possibilità di avere la massima SALVAGUARDIA della RICCHEZZA “VIVENTE”. Nei numerosi documenti esaminati, sia presso l’ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI che in quello di FOGGIA, si fa riferimento al ricovero delle greggi nelle GROTTE. Ho potuto riscontrare quanto ipotizzato, espressamente, in un documento posto nell’ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, da me pubblicato nel 2015, relativo all’Inventario del 1804, redatto dopo l’avvenuta soppressione della Casa Madre a Napoli – CERTOSA di SAN MARTINO – e tutte le sue DIPENDENZE: “Restituzione della / grancia di Tressanti / contiene l’inventario / a. 1804”. Nel documento leggiamo quanto segue: “[…]Fabbriche nella Mezzana – Un pozzo d’acqua sorgiva con due pilastri di Fabbrica e sei pile di tufo. Un vasto ricovero di Bovi coverto di legname, ed imbrici a’ soli due lati, che vien chiuso da un ampio recinto di fabbriche a forma di quatrato. Una stanza p(e) uso dè Gualani. Un’ altro pozzo di acqua sorgiva con pilastri di Fabbrica sette pila, ed un scaricatojo di Tufo. Un poggio p(er) uso dè Vaccari, e Bufalari, consistente in una Camera terranea, ed un cammerino con scariazzetto p(er) li Vitelli con pilastri di Fabbrica, coverto di legname, ed embrici una Varrata con aggrino adi terra e stingi. Una cassetta nell’Orto d(ett)o del Celso, circa un miglio distante da d(ett)a Grancia, nella vicinanza di d(ett)o Orto undeci fosse con brucoli di pietre vive p(er) riporre Vittovaglie. Due lunghe grotte p(er) ricovero delle pecore incavate in alcune fosse antiche. Fuori d(ett)o Orto un pozzo di Acqua sorgiva con due pile nell’istessa direzzione dell’Orto un altro pozzo di acqua sorgiva con pilastri di Fabbrica[…]” (44). Aquesto punto, credo che possiamo non più lavorare su un discorso ipotetico, ma su una CERTEZZA. Credo che l’INGRESSO monumentale, da me visto, fosse ubicato nell’immediata zona di pertinenza dell’agglomerato abitativo del Monastero dei Padri Certosini Martiniani, mentre nell’AMPIA ed ESTESA “MEZZANA” vi erano altri due INGRESSI.

Tutto questo ci porta a pensare che la RETE, composta da LUNGHI CORRIDOI IPOGEI, utilizzata per il RICOVERO delle PECORE e dei BUOI, fossero collegati tra di loro, intercomunicanti in modo LABIRINTICO e chefacessero capo all’INGRESSO monumentale PRINCIPALE. Sono portato a pensare che ci fossero ulteriori ingressi secondari nella vasta proprietà agricola-pastorale dei MONACI, soprattutto nel vasto territorio rientrante nei confini della “MEZZANA” di proprietà della RICCA GRANCIA dei PADRI CERTOSINI MARTINIANI che dipendevano dalla ricchissima CASA MADRE della CERTOSA SAN MARTINO di NAPOLI.

Dunque, riferimenti concreti e documentati, almeno per “TRESSANTI”, li abbiamo trovati. Per lo STAZZO di “SALICE” con riferimento anche alla CONTRADA “VIRO” dovrebbero oscillare nella datazione della loro realizzazione tra il XVI-XVIII secolo.

Per “TRESSANTI”, in particolare, abbiamo dei riferimenti sulla presenza di iaccio all’aperto recintato con materiale vegetale tratti da un breve ma significativo stralcio presente nella pubblicazione a cura del dott. Pasquale de Cicco, allora DIRETTORE dell’ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA che frequentavo per le ricerche attinenti documenti sulla storia di Cerignola. Il testo a cui faccio riferimento è il seguente: ANDREA GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore in Puglia, a cura di PASQUALE DE CICCO, EDITRICE APULIA – FOGGIA, SOCIETA’ DAUNA di CULTURA – Testi e documenti per la storia della Capitanata – Collana diretta da Antonio Vitulli – 5 – Stampato dalla Grafsud s.p.a. , Viale G. Di Vittorio, 5 d, Foggia, 1981, pp.47-54; p. 56.

Riporto il testo: “ Degl’erbaggi della Regia Dogana” – “[…]Or dunque prima di dar principio ad una general notizia di essi erbaggi, è da sapersi chi li medesimi in tre rubriche si distinguono erbaggi ordinari soliti, in estraordinari soliti, et in estraordinari insoliti .… Quali erbaggi ordinarii soliti sono divisi in 43 locazioni, delle quali 23 sono le principali, e le più antiche formate sin dal principio della Dogana dal re Alfonso I …. Le locazioni principali ordinarie , e solite sono …Tressanti ….Vallecannella….Presero li suddetti nomi dalli feudi principali, che in sé contengono, poiché siccome tutto il Tavoliere è un aggregato di diverse locazioni, così una locazione contiene diversi erbaggi … Non ostanti li suddetti erbaggi dati per ristori alle locazioni, ne meno erano sufficienti al gran numero di pecore et animali grossi che calavano in Dogana, che però furono pigliati altri erbaggi, registrati col nome di defense estraordinarie solite, le quali fuerono simelmente assignate per ristori alle locazioni, le quali sono al numero di 18, e sono….Defensa di Tre Santi…Dentro gl’accennati erbaggi ordinari soliti et e straordinarii soliti … sono situate 350 poste … dove giaciono le pecore la notte, chiuse nel capomandra a ciel scoverto, e gl’uomini che li custodiscono si ritirano dentro le pagliare, che ogn’anno si fanno propinque, et attaccate alli capomandra. Ogn’una di esse poste è situata col detto iaccio in faccia a mezzogiorno, guardata e riparata da tramontana in luoghi pensinosi, acciò l’acqua delle piogge e le bruttizie delle pecore non facciano residenza, e scorra fuori di essi, et il iaccio resti netto, et asciutto. Questi iacci perché sono antichi sono invariabili, e talmente induriti e costipati, che il terreno di niuna maniera può far fango. Dall’ingiurie di tramontana sono defese le pecore da una ben alta e costipata siepe, intessuta strettamente con ferule, delle quali è abbondandissima la Puglia, e per esse ferole vi è vigorosa proibizione di non poterle tagliare per farne mercanzia, ma ad ogn’uno è permesso servirsene per quanto basta al proprio uso, acciò non manchino alli locali, come espressamente sta ordinato nel privilegio dell’imperatore Carlo V al cap. 11 e nelli bandi del cardinal Granvela al cap. 13. Con che dette ferole trasmischiate et intessute con frasche e rami di alberi, vien detta siepe così folta, stretta, e condensata, che il vento non vi passa, con esser dalla parte di fuori del iaccio incalzata di terra, e circondata da una canaletta, acciò l’acqua scorra, e non danneggi le pecore. Questa siepe circonda da tutto il iaccio in forma quadra, ma bislunga. Ma perché una posta un anno spetta a un locato et un altro anno ad un altro locato, ogn’anno dette siepe e pagliari, quando partono le pecore da Puglia si disfanno e si conserva il materiale, e poi nel calo, fatto il riparamento, si rifanno, essendono su di questo i localti in continuo moto, e servono solamente per tre mesi d’inverno, cioè decembre, gennaro, febraro, e parte di marzo .… Li capomandre sono immutabili dal proprio luogo dove anticamente furono situati, essendo tal mutatione molto nociva alle pecore, e molto più a ‘agnelli, causa cognita fu stabilito dalla Regia Camera a 10 marzo 1479 …. Et in caso di schiavina, che è un morbo, che si comunica al iaccio, e dal iaccio alle pecore, nel qual caso è necessario mutarsi, deve farsi con decreto … senza pregiudizio de’ massari di campo convicini, acciò non siano portati in dissordine d’essere entrati coll’aratro dentro in quadrone delle poste, che per l’accennasta causa muta il suo accio, come è accaduto in questo anno 1715 alli padri di Tressanti, grancia di S. Martino di Napoli, i quali sono stati portati dissordine di rottura del quadrone della posta del Celso, locazione di Tressanti, per essersi mutato il sito del iaccio dal suo antico per causa di schiavina senza decreto, per lo che fu nessario farvi l’accesso, e conosciuta la verità della mutatione del iaccio, fu la casa sudetta assoluta della pena de preteso disordine. S’ordinò che la posta si riducesse nell’antico suo sito, come fu eseguito […]” (45).

Cerignola, 25 maggio 2025 Matteo Stuppiello

Bibliografia e note

(1) – ARCHIVIO CENTRO STUDI E RICERCHE “TORRE ALEMANNA” – Cerignola – Posta in uscita – Fascicolo 1981. Si tratta del rinvenimento di un grande “FRAMMENTO” di STELE DAUNIA (metà del VI sec. a.C. – datazione effettuata dall’allora Dott.ssa MARIA LUISA NAVA, Ispettore Archeologo della Soprintendenza alle Antichità della Sede di Foggia) segnalato dallo scrivente alle competenti Soprintendenze. Si veda MATTEO STUPPIELLO, Una eccezionale scoperta fatta nel 1979: il ritrovamento di un sarcofago paleocristiano (del tipo Ravennate – sec. VI d.C.) che dovrebbe essere orgoglio per la città !!! – Cerignola, 28 agosto 2021 – www.archeoclubcerignola.com; MATTEO STUPPIELLO, L’impegno quarantennale dell’Archeoclub – Sede di Cerignola – Nell’instancabile impegno per la salvaguardia dei beni culturali della città – Cerignola, 10 Gennaio 2021 – www.archeoclubcerignola.com.

(2) – ARCHIVIO CENTRO STUDI E RICERCHE “TORRE ALEMANNA” – Cerignola – Posta in uscita – Fascicolo 1980. Si tratta di “[…]una MACINA del GRANO di epoca ROMANA, superstite solo la parte sottostante a forma di cono a base circolare, lavorata da una roccia vulcanica trachitica-fonolitica, di colore grigiastra sicuramente mancante della parte superiore che girava sotto l’azione forzata degli schiavi o degli animali; lo stesso reperto è stato da me segnalato alle competenti Autorità […]”in MATTEO STUPPIELLO, Una eccezionale scoperta fatta nel 1979, op. cit.

(3) – MATTEO STUPPIELLO, Una eccezionale scoperta fatta nel 1979, op. cit.; MATTEO STUPPIELLO, Un raro capitello paleocristiano del VI sec d.C. scoperto nel 1985 e conservato presso il Museo Etnografico Cerignolano (1979) – Cerignola, 1° agosto 2°24 – www.archeoclubcerignola.com.

(4) – Un interessante documento rinvenuto il 14 marzo 1980, consultando numerosi fascicoli sulla Mena delle Pecore della Dogana di Foggia nell’Archivio di Stato di Foggia sulla “REINTEGRAZIONE DEI TRATTURI” del 1651 che riportava, tra l’altro, un interessante DISEGNO che riproduceva CERIGNOLA, rimasto sconosciuto ed inedito. L’intero DOCUMENTO e il relativo DISEGNO è stato pubblicato, per la prima volta, in MATTEO STUPPIELLO, Le fosse: documento inedito del XVII sec. inerente al percorso del Tratturo Regio passante per il Piano San Rocco – Bollettino Interno a cura del Centro Studi e Ricerche “Torre Alemanna”, ciclostilato in proprio, Cerignola, 1981; per ulteriori notizie dettagliate si veda MATTEO STUPPIELLO, Apprezzo della città di Cerignola 1672, Cerignola – 2005 – Stampato nella Tipolitografia “Miulli”, 2005, IV di copertina – “RETROCOPERITINA”.

(5) – MICHELE MAGNO, La Capitanata dalla pastorizia al capitalismo agrario (1400-1900), Centro Ricerche e Studi – 1975 – Tipografia Salemi Roma, via G. Pianell, 26 – 1975, pp. 34-35.

(6) – ibid., pp. 35-36.

(7) – ibid., p. 40, p. 46

(8) – ibid., p. 36.

(9) – ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI – Regia Camera Sommaria – Catasto Onciario – vol. 7035 – Anno 1742 – CERIGNOLA, f. 493 r.

(10) – DORA MUSTO, Dall’età romana a quella aragonese, in “L’archivio del Tavoliere di Puglia” – Inventario a cara di PASQUALE DI CICCO e DORA MUSTO – Vol. I – ARCHIVIO DI STATO DI FOGGIA – MINISTERO DELL’INTERNO – PUBBLICAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO LXXIII, ROMA – 1970 – Stampato in Roma dall’Istituto Grafico Tiberino di Stefano De Luca nel mese di ottobre 1970, p. 31.

(11) – ibid., p. 32.

(12) – ibid., p.33.

(13) – ibid., p. 32.

(14) – ibid., p. 33.

(15) – SALVATORE DELVECCHIO – MARIOLINA OCCHIONERO – GIUSTINA SPECCHIO – MATTEO STUPPIELLO, La Banca ed il Territorio – Il Passato riscoperto – Schede Illustrative, Bari, 1988, Scheda n. 7 “Il funaio”, leggiamo a p. 11: “[…] Venivano realizzate corde di vario spessore secondo l’uso cui erano destinate: lacci per fissare i sacchi di grano sul carretto; museruole e sottopancia per animali; funi per i pozzi e per l’estrazione del grano dalle Fosse; alcune corde intrecciate formavano reti per i recinti; per imbrigliare la paglia sui carri e per mille altri usi[…]”; MATTEO STUPPIELLO, I mestieri artigianali, in AA.VV., Processi lavorativi e vita sociale nel Basso Tavoliere – Introduzione al Museo Etnografico Cerignolano, REGIONE PUGLIA – ASSESSORATO P.I. e CULTURA – Istituto di Storia delle Tradizioni Popolari Università degli Studi di Bari – Centro Studi e Ricerche “Torre Alemanna” Cerignola – Cerignola Centro Regionale di Servizi Educativi e Culturali 1989 – Foggia – Stabilimento grafico editoriale LEONE Grafiche – Foggia, 1993, p. 107, MATTEO STUPPIELLO, Il funaio a Cerignola – Cerignola, 9 Maggio 2024 – www-archeoclubcerignola.com

(16) – MATTEO STUPPIELLO, Le Fosse – Studio sistematico sulle fosse granarie di Cerignola, Edito dal Centro Studi e Ricerche “Torre Alemanna”, 1981 – Cerignola 8 settembre 1981 [ciclostilato in proprio].

(17) – MICHELE MAGNO, La Capitanata dalla pastorizia…, op. cit., pp. 36.

(18) – FOGGIA, PAESI E TERRE DELLA CAPITANATA nelle mappe seicentesche del Tavoliere e nelle stampe di antichi incisori, a cura di GIUSEPPE DE TROIA, Pubblicazione del Comune di Foggia – 1973 – Il fotolito, l’impaginazione e l’impostazione grafica sono dello Studio Grafico dell’Organizzazione LEONE – Foggia, Corso G. Di Vittorio, 5.

(19) – ibid., Tav. VIII.

(20) – ibid., Tav. XXIX.

(21) – MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti, Cerignola – 2015 – Tipolitografia “Imprimatur Group srl”, via Barletta, 1 Traversa C.da S. Tommaso, sn – San Ferdinando di Puglia (Bt), p.93, p.96.

(22) – ARCHIVIO PRIVATO – MATTEO STUPPIELLO – Cerignola – “Relazioni Ricerche su Cerignola”- Fascicolo 1979.

(23) – GIOACCHINO PAPARELLA (*Cerignola (FG) 23.1.1935 †Cerignola (FG) 12.1.2003) figlio di Gaetano e di Donata Pinto. Deceduto nella sua abitazione in Via S. Martino 48.

(24) – MATTEO STUPPIELLO, Le fosse…, op. cit.; MATTEO STUPPIELLO, Le stagioni del grano, in AA.VV. Processi lavorativi… op. cit., p. 65-76; SALVATORE DELVECCHIO – MARIOLINA OCCHIONERO- GIUSTINA SPECCHIO-MATTEO STUPPIELLO, La Banca…, op. cit. – SCHEDA N.12 – “LE FOSSE GRANARIE”, p. 18.

(25) – MATTEO STUPPIELLO, Nel ricordo del 1° Maggio 1979 inaugurazione del Museo Etnografico Cerignolano in Via S. Martino 41 alla presenza di un numerosissimo pubblico e autorità cittadine per l’evento culturale eccezionale ed unico per Cerignola – Cerignola, 1 Giugno 2019 – www.archeoclubcerignola.com; MATTEO STUPPIELLO, Foto irripetibili uniche riproducono l’allestimento del Museo Etnografico Cerignolano del 1° Maggio 1979 con la esposizione organica dei 350 oggetti ed attrezzi – Cerignola, 25 Giugno 1979 – www.archeoclubcerignola.com

(25) – ARCHIVIO PRIVATO MATTEO STUPPIELLO…, op., cit. – Fascicolo 1979.

(26) – MICHELE RINALDI (*San Giovanni Rotondo FG) 3.8.1929 (FG) †Cerignola (FG) 18.11.2017, figlio di Matteo e di Carmela Grifa. Abitava in via Mondovì 6.

(27) – Fr. DANIELE NATALE, Frate Cappuccino, al secolo MICHELE (*San Giovanni Rotondo (FG) 11.3.1919 †San Giovanni Rotondo (FG) 6.7.1994), figlio di Berardino e di Angelamaria De Bonis. Fr. Daniele era amico della mia famiglia, sin dal 1964, anno del suo trasferimento a risiedere nel Convento dei PP. Cappuccini di Cerignola. Aggiungo che Michele Rinaldi mi aveva più volte riferito, nei nostri incontri sul Museo, che la famiglia di Fr. Daniele abitava vicino alla sua casa e vi erano sinceri rapporti di buon vicinato e di profonda stima tra le due famiglie; per Fr. DANIELE si veda MATTEO STUPPIELLO, L’ Amicizia di Fr. Daniele Natale, SCHEDA riportata a tergo dell’artistica LITOGRAFIA edita dal Centro Studi e Ricerche “Torre Alemanna”, dall’Archeoclub d’Italia Sede di Cerignola e dal Museo Etnografico Cerignolano (1979) dal titolo: “L’Amicizia di Fr. Daniele Natale” – Decennale della Morte (1994-2004) – Mostra Documentale – Sala Mostre “Servo di Dio Mons. Antonio Palladino” Corso Aldo Moro 89 – Cerignola, 1-18 luglio 2004, Tipolitografia “Miulli”, via Roma 52 – San Ferdinando di Puglia (Fg). La LITOGRAFIA è una rielaborazione grafica del Prof. Salvatore Delvecchio, acquerellata a mano realizzata a numero limitato di 200.

(28) – ARCHIVIO PRIVATO – MATTEO STUPPIELLO…, op. cit., Fascicolo 1979.

(29) – ibid. Questi sono gli ATTREZZI donati dall’amico MICHELE RINALDI: un tagliafieno, un pettine di ferro forgiato in modo particolare per raccogliere il fiore della camomilla, varie ceste per ricotta, trappole per topi, una campana per la caccia alle allodole, una campana posta al collo del capomanzo, un asse per la pasta e il pane, una lampada che serviva per riscaldare la testata calda al Landini (trattore), una piccola forca et.

(30) – ibid. – Fascicolo 1981.

(31) – GIUSEPPE VOLPE (*Cerignola (FG) 30. 9.1923 †Foggia 6.8.1990, figlio di Michele e di Carmina Di Tommaso, abitava in Via IV Addolorata 42; ARCHIVIO PRIVATO MATTEO STUPPIELLO…, op. cit. – Fascicolo 1981.

(32) – “CARTA GEOLOGICA D’ITALIA – FOGLIO 175 – CERIGNOLA” – “SERVIZIO GEOLOGICO – Organo Cartografico dello Stato – (I Ediz. 1963)” acquistato dallo scrivente a Bari nella Libreria Universitaria, utilizzato per l’esame di Geologia – Facoltà di Scienze Naturali.

(33) – “NOTE ILLUSTRATIVE / DEL FOGLIO – 175 / CERIGNOLA”, il documento è stato fotocopiato presso la Biblioteca della Facoltà di Geologia a Bari, presso l’ATENEO.

(34) – Sulla natura geologica del nostro territorio, nello specifico sulla “PIETRA CROSTA” – la “CRUSTA” di natura carbonatica si veda: MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti, Cerignola – 2015 – Tipolitografia “Imprimatur Group srl”, via Barletta, I Traversa sn C.da S. Tommaso, San Ferdinando di Puglia (Bt), pp. 2-3; MATTEO STUPPIELLO, Apprezzo della città di Cerignola 1672 – Cerignola – 2005, Tipolitografia “Miulli”, via Roma – San Ferdinando di Puglia (Fg), p. 6, “[…]Il Principio della sua habitat(ion)e è il Borgo p(er) mezzo il quale è la strada R(egi)a che va’ in Bari, et altre parti, ove sono due o’ tre case comode, e l’altre bassi terranei c(on) camere sopra fabricate la maggior parte tutte de pietre vive, seu cruste che si ritrovano nel Paese[…]”; SAVERIO LA SORSA, La città di Cerignola dai tempi antichi ai primi anni del secolo XIX, Molfetta – Premiato Stabilimento Tipografico Stefano De Bari e Figli, 1915, p. 127. Sempre autore SAVERIO LA SORSA, La Città di Cerignola nel Secolo XIX con prefazione di NICOLA ZINGARELLI – Bari-Roma, F. Casini e Figlio – Editori – 1931, a p.77 leggiamo un espresso riferimento al 1830:“[…]Considerando che per la costruzione delle fabbriche era inevitabile l’uso civico di cavar pietre, cruste arene, siccome si era sempre praticato[…]”; LUIGI CONTE, Cerignola, in Il Regno delle Due Sicilie Descritto ed Illustrato, Volume Primo, Napoli – Stabilimento Tipografico di Gaetano Nobile – Vicoletto Salita a’ Ventaglieri n° n14., 1853, a p. 70 leggiamo “[…]Materiali e si sistemi di fabbricazione – Il di cui si fa uso per le fabbriche, sono il tufo lapideo, che è una specie di pietra arenaria, la quale si taglia a forma di parallelepipedi rettangolari della dimensione di due palmi cubici, e si cava nell’agro Canosino; e la pietra calcarea che si trova nel territorio di Cerignola […]”; CAV. FRANCESCO CIRILLO, Cenni storici della Città di Cerignola, Cerignola – Premiata Tip. Editrice “Pescatore” – 1914, a p. 57 leggiamo: “[…]Quasi generalmente cavando a mezzo metro di profondità si trova ove più ove meno a restare scoverta la crosta di pietra calcarea che cotta dà buona qualità di calce […]”.

(35) – ARCHIVIO PRIVATO MATTEO STUPPIELLO…, op. cit., Fascicolo 1981.

(36) – ibid., – Fascicolo 2024.

(37) – MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti…, op. cit., pp. 32-34; p. 41 la nota 2.

(38) – ARCHIVIO PRIVATO – MATTEO STUPPIELLO – Vol. I – 1972-1974, pp. 91-94. Ringrazio l’ Artista, Prof.ssa VALENTINA SABINA VURCHIO, per aver accettato, su mio invito, di riprodurre, su mie circostanziate indicazioni, una sua rielaborazione grafica dell’INGRESSO monumentale dell’ IPOGEO di TRESSANTI.

(39) – ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI – Regia Camera Sommaria – Catasto Onciari…, op. cit., ff. 488 v., 489 – 490. Si veda MATTEO STUPPIELLO, La storia di Tressanti…, op. cit., pp. 61-62.

(40) – MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti…, op. cit., 46-114.

(41) – ibid., p. 16; p. 71.

(42) – ibid., p. 69.

(43) – ibid., pp.60-61

(44) – MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti…, op. cit., p. 96.

(45) – ANDREA GAUDIANI, Notizie per il buon governo della Regia Dogana della Mena delle Pecore di Puglia, Editrice Apulia Foggia, a cura di PASQUALE di CICCO, Foggia 1981, pp. 117-120. Si veda MATTEO STUPPIELLO, Storia di Tressanti…, op. cit., pp. 60-61.

SI RINGRAZIANO:

– I compianti: Gioacchino (Nino) Paparella, Michele Rinaldi e Giuseppe Volpe.

– Gaetano Paparella, Mariantonietta Volpe e Gianfranco Volpe.

Tutte le foto vengono edite per la prima volta.